姜文,不敢牛逼

《图兰朵》是大IP,郑晓龙是大导演,姜文毫无疑问也是伟大的演员——电影海报里,他的头像因此被P到最大。

大制作没能换来大回报。电影甫一上映,便迎来如潮的恶评。大家对于向来头铁的姜文,尤其要评头论足一番。

有的人埋汰姜文,说他终归还是“跪着把钱给挣了”;有人则替姜文鸣不平:“挣钱嘛,不寒碜”。

姜文的那副扮相,或许来源于史实,但不知为什么,总给人以恶搞的感觉。

脑子里情不自禁浮现出来的,竟然是狂拽炫酷的刘华强,他一边扒拉着姜文的双马尾,一边挑衅:

“给你机会你也不中用啊,不敢打啦,不牛逼了……”

01

牛掰这个词儿,简直可以概括姜文五十余年的人生。

作为“普通话推广大使”,据说,他还将这个词儿,教会给了“鬼才导演”昆汀。

虽然现在牛气哄哄,小时候的姜文,一点都不牛,甚至还有些怂。

姜文出生在唐山的姥姥家,而他的姥爷竟然还是一名国民党员,49年加入国军的那种。

新中国建国,姥爷即被打成反派,身为“反革命分子”的一员,姜文从小也不受待见。

但他家的那颗红心,天地可鉴。姜文的父亲姜洪齐,14岁就参军,还参加过抗美援朝战争。

难得可贵的是,姜洪齐除了摆弄枪杆子,还擅长耍笔杆子,他长着武人的脸,藏着文人的心,姜洪齐的两个儿子——即姜文和姜武,就像是他一分为二之后的结果。

写作的人,常常爱心泛滥,且不管不顾。姜洪齐遇见一个叫高阳的姑娘,疯狂的爱上人家,并且闹着非她不娶。

高阳家庭出身有问题,部队跟姜洪齐说你多考虑考虑,姜洪齐说我考虑过了;部队说那你再考虑考虑,姜洪齐一拍桌子,这回我还就不考虑了。

因为“立场不坚定”,姜洪齐本来光明的仕途,也便提前终结了。

仕途上的坎坷,似乎是他本人的不幸,但姜洪齐为我们贡献出姜文与姜武两大影帝,那似乎又是中国文艺的大幸。

02

六岁之前的姜文,在姥姥家生活;六岁之后,方才回到父母身边。

他跟着当兵的爸爸,辗转于贵州、湖南等地。十岁左右,一家人迁到北京定居,姜文也便成了“部队大院儿”的孩子。

北京除了独一份的“胡同文化”,还特产倍儿神秘的“大院文化”。

在大院里成长的孩子,胆子大,举止“凶残”,一颗红心永向党,恨不得时刻准备着为祖国牺牲。

他们的父母往往并不是高干,孩子们从小到大的生活,用崔健的话说就是,“没吃过什么苦,也没享过什么福,我们是在阳光灿烂下生长的一代人”。

还有一个很奇特的现象,大院里出来的孩子颜值都很高。后来还有一个说法,北京的部队大院,撑起了中国半个娱乐圈。

能混迹娱乐圈,可能与好看多少有些关系吧。

然而,我们必须也得承认,姜文绝不是“好看”的那类明星,他是一个异类。

言及姜文的长相,高情商的说法是,“耐看”;低情商的说法则是,“长得着急”。

想当初,在一众同学周围,他的年龄最小,长得却最老。

英达曾是姜文的同学,他看姜文个头和年龄都小,故意给起了个外号,叫他“马猴”。

猴子往往鬼精鬼精的,姜文亦如是。小两岁的他,在学业上却从不掉队,英达渐渐开始觉得,姜文有些门道。

姜文有才气。

参加高考之时,复试环节,他朗诵了契科夫的《变色龙》。老师们觉得这个小伙儿有点意思,颇有文化修养。毕竟,在姜文之前,他们从未见过敢用契科夫小说的考生。

当时的考官,张仁里先生,如此评价姜文:“平淡且自然,透着一种淡淡的讥讽和嘲弄人的幽默感。”

张仁里后来还成了姜文的班主任。

03

1984年,从中戏毕业后,姜文被分配到青年艺术学院,成为一名话剧演员。直到今天,很多人评价姜文的电影,“就像是荧幕上的话剧”,其根源大概就在此。

同年11月,筹备三年的电视剧《末代皇帝》准备开拍,导演前后脚的功夫,分别找了姜文和陈道明,想让他们中的一位演溥仪,但姜、陈两人,当时都不知道这事儿。

姜文自信心爆棚,觉得此角非自己莫属,因为他长得像溥仪。

为了演好人物,他看了海量资料,还专门找溥仪的弟弟溥杰聊天。一通瞎聊,把溥杰都给聊通透了,临别时,溥杰给姜文写了一张条子:此人像我大哥。

结果,《末代皇帝》的主角,还是给了长相“更讨人喜欢”的陈道明老师。

到了1986年,《末代皇后》上映,姜文参与了这部影片,他虽然不算第一主角,好歹演上了溥仪。

拍完《末代皇后》,姜文提名金鸡奖最佳角色,他也算是红了。姜文倒没把自己当回事儿,继续回去演话剧去了。

当时中国腕儿最大的导演谢晋,却注意到了他。几经考虑,谢晋最终决定邀请姜文,出演他最新筹拍的电影《芙蓉镇》。

开拍之前,谢晋特意给姜文去了一封信,手写的。

在信里谢晋激姜文,我要拍《芙蓉镇》了,想请你试试秦书田这个角色,倒不是不相信你的演技,而是因为你太年轻,怕你把握不住。

姜文收到信,心里热乎乎的,首先是满满的感动,其次当然是想放手一试。

《芙蓉镇》根据作家古华的小说改编,讲述了动乱年代的中国往事。

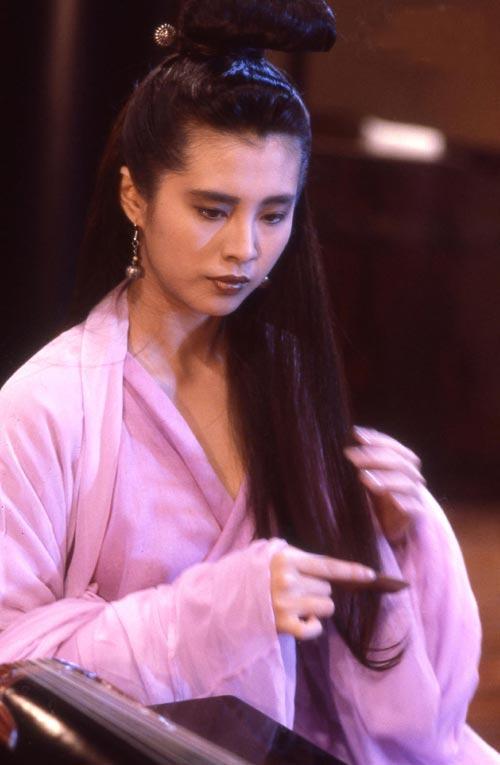

姜文在片中与中国最具声望的女演员刘晓庆飙戏,他饰演“老气横秋”的秦书田,刘晓庆则演绎妩媚而不妖娆的胡玉音。

在电影中,两人都是所谓的“阶级敌人”,他们被罚在一起扫大街。

在冷冰冰的石板路,两个失意之人,竟然产生了火热的爱情。他们甚至拿着扫帚,跳起了“扫街华尔兹”。

为了拍摄扫大街那场戏,姜文琢磨了好久,没事他就拿着扫帚瞎比划,比划到最后,已然能做到“手中无扫帚,而心中有扫帚”的境界。

电影上映,即引起轰动,大家津津乐道于姜文和刘晓庆的表演。

刘晓庆成名已久,自然光芒万丈;姜文初出茅庐,却能把年龄跨度极大、外表柔弱、内心坚强的秦书田,同样刻画到入木三分。

要知道,彼时的姜文也只有23岁。看完他的表演,今天的网友大概率会脱口而出:这能是23岁?!

04

1987年,初出茅庐的导演张艺谋,盛情邀请姜文,请他出演《红高粱》。

张艺谋后来回忆说,当时想找一个糙爷们风格的演员,他觉得姜文最合适。

姜文之前只演过溥仪和秦书田,这两个角色与“糙爷们”几乎绝缘。幸亏姜文hold住了余占鳌,否则,张导的一世英名,可能毁于一旦。

而今看来,《红高粱》的阵容堪称豪华。但彼时的莫言还没有获奖,张艺谋也不是“国师”,巩俐也还是个学生。

全片唯一拿得出手的“角儿”,唯有姜文,一个24岁的小青年儿。

姜文全身心投入进电影,为了刻画角色,他去莫言老家体验生活,整天穿着一条小短裤,皮肤晒得黑中带亮。

姜文是个暴脾气,和谢晋合作时都敢叫板,更别提张艺谋了。两个人从头吵到尾,最后吵到了国外,将《红高粱》吵成了柏林国际电影节的金熊奖。

从此之后,姜文的片约不断。他和“第三代导演”凌子风合作,与“第四代导演”谢飞搭伙,为“第五代导演”田壮壮拍片。

1993年,姜文还拍了一部电视剧,讲述了北京人在纽约的挣扎与奋斗。

这部叫《北京人在纽约》的电视剧,使得姜文家喻户晓,成为真正意义的大明星。

该电视剧的导演之一就是郑晓龙,同时也是《图兰朵》的导演。姜文如今参演这部“大烂片”,说不好就是为了报恩。

05

姜文有那个本事,不管谁是导演,他都能把片子拍出自己的风格。

和谢飞合作,谢飞回敬他:“你可真够挑的,老这么提意见,你自己导戏得了。”

与张艺谋合作,张艺谋评价姜文:“他就是那个当司令官的人,不会当底下的兵,他的心很高,也有这个能力。”

姜文也觉得是这么个理儿,他也想试试导戏。到了关键时候又开始犯怂,姜文念叨着要不先去美国学几年导演。

当时的女朋友刘晓庆,给姜文翻了一个白眼:要干就抓紧,时间不等人。

刘晓庆不但在言语鼓励他,还大包大揽下投资的活儿。

投资的事儿解决了,另一个问题又摆在姜文的面前:到底要拍啥。

关键时刻,姜文的好哥们王朔,塞给他一部叫《动物凶猛》的小说,那是王朔自己写的。

姜文本来是随便翻翻,读着读着便停不下来,翻了几页,然后溜溜看了一整夜。

第二天清晨,灿烂的阳光打在他的身上,姜文觉得分外清醒,就决定拍它了。

为了这部电影,姜文前前后后筹备两年,之后,又用了半年拍摄。

1994年,他的处女座《阳光灿烂的日子》,终于诞生了。

如果说,《动物凶猛》是王朔的自传,《阳光》则就是姜文的独白。

影片的主人公名叫马小军,那是姜文原本的名字,姜小军,和他的外号“马猴”的结合。

夏雨从外在到气质,和姜文就像是一个模子里刻出来的。

而马小军懵懂的爱情,说得其实也是姜文自己的。姜文上学的时候比别的同学小,环顾左右,周围都是大姐姐辈的。那些大姐姐一如片里的宁静。

丰满而成熟的宁静,象征着童年姜文心目中的女神。

为了拍摄出宁静最美丽的一个镜头,他一共拍了23040张照片,再从中精心挑选出一张。

姜文的牛逼之处在于,他将自己懵懂的爱情,讲述给全国人民。哪怕过去很多年之后,这部片子依旧是少年少女的性启蒙片。

《阳光灿烂的日子》是一部商业与口碑齐飞的电影,及至今日,在任何机构评选的中国影史排行榜中,前五名中必有它的一个席位。

所有的荣耀,都属于刚刚30出头的姜文。

06

后来,姜文因为任性,惨遭电影局处罚,“五年内禁止导演电影”。

姜文在别人的电影里横了五年,也足足憋了五年。五年过后,带着满满的自信,迎着全新的曙光,姜文娓娓道来给大家讲述《太阳照常升起》的故事。

可能是姜文嘴瓢,也可能是观众智商不够,反正大多数人没有看懂。

既然都看不懂,便可以做天马行空的解构。

有些人说它是“魔幻现实主义”——就像是马尔克斯写的光怪陆离的小说,本身是胡编乱造,读者津津有味地看完,却说那就是深刻的人生。

有些人说姜文在隐喻——这也是他最爱干的事情,先是说几个不着四六的故事,夹带进海量私货,最后告诉大伙,太阳照常升起。

也有人说,姜文很猥琐,他是在讲一个渣男的故事。

剧中的唐雨林——即姜文扮演的角色,抱住前往投奔他的娇妻,说出一句露骨又深沉的爱情宣言:你的肚子就像天鹅绒。

周韵扮演的疯妈——片中另外一名女角色,执迷于一双绣花的“鱼鞋”——为了达到鞋子的鱼眼“有神”的要求,姜文前后动用一百多名人工,集贵州、云南之能工巧匠,前前后后打造了十三双。

用“打造”来形容一双鞋,足以证明,这双鞋子多么不一般。

然而,鱼在古老的中华文明中,代表着“鱼水之欢”;脚是一种性器官;鞋子常常让人联想到“搞破鞋”。

而跟疯妈“搞破鞋”之人,可能也是唐雨林,他把两个女人同时玩弄于鼓掌。

至于片名,其实也颇具深意。《太阳照常升起》是海明威的第一部长篇,写的是一战过后的某个男人,因为严重创伤,变成性无能的故事。

《太阳》的评分并不低,很多朋友的留言,甚至带着满满的敬意:有的电影就算没看懂,可还是觉得很好很好……

口碑很好很好,票房却很差很差。因为这部《太阳》,“王者归来”的姜文,彻底翻车,变成了“票房毒药”。

07

姜文说过:“拍个挣钱的片子不难,但老谈钱不是件牛事儿。”

但当你赔钱的时候,也该想想回笼资金的事儿了。

《让子弹飞》是姜文第一次在商业片上的尝试。用他的话说,又把《太阳》的故事,重新“翻译”了一遍,讲给观众听。

相比于《太阳》里强烈的个人化表达、诗意大于叙事的风格,《子弹》更加刚硬,一个土匪碰上一个恶霸,就是这么简单的事儿。两派人物矛盾的冲突,也几乎跃然于屏幕。

怎么夸这部电影都不过分。

《子弹》虽然披着“商业”的外衣,姜文依旧没有失掉个人的风格,他在片子里,给人留下大量的解读空间。

看完《子弹》时,首先觉得爽,感觉应该看懂了,却又没完全懂。

时至今天,《子弹》依旧是“绕梁三日、余音不绝”,对它的解读与分析,丝毫没有停止的意思。

可惜的是,尝到甜头的姜文,又开始玩赖儿。他用了四年功夫,攒出来《一步之遥》。

这部片子被很多人视作“戏剧”,还是一种“荒诞派的戏剧”。

在姜文之前,从未有哪个中国导演,尝试用镜头体现如此丰富的戏剧感。跨界的组合,让一部分观众大呼过瘾。

对大部分人而言,这种跨界的组合,让他们昏昏欲睡——而且是在一条条白花花的大腿,和喧闹的歌舞音乐中睡着的。

在《一步之遥》里,姜文再次不顾及观众的感受,他的步子迈大了,可想而知,容易……

其实,太过天马行空,这便是姜文的问题之所在。他的优秀之处在于,对表演的把控、电影的节奏以及色彩的运用;而姜文的缺点则是,过于将电影文学化、隐喻化。

与姜文形成鲜明对比的导演是李安。李安的个人风格是本分加柔和,本分并非没有深度,他的作品其实同样值得回味。

与姜文相比,李安更加稳定。所以有人说,李安是大师,他的电影是拍给全世界看的;而姜文是天才,片子是献给自己的。

李安佩服姜文的才气,而姜文曾经惜败于李安,他自己则意气风发地说过:“输给李安并不算输。”

如此说来,从天才到大师,可能还需要一丢丢的磨练。

如今的姜文,绝对算得上独树一帜。纵使如此,也不敢牛逼啊。

曾经何时,姜文用近乎直白的话,填写了一首《念奴娇》,其中有如下几句:

而我辈狂歌,不要装乖,不要吹牛逼。

敢驾闲云,捉野鹤,携武陵人吹笛。

我恋春光,春光诱我,诱我尝仙色。

风流如是,管他今夕何夕。

狂傲则狂傲,风流且风流,谦逊又谦逊,如此的姜文,方能收获一片阳光灿烂。